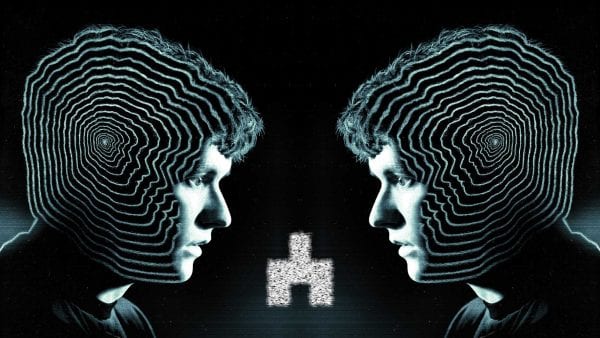

Schon erstaunlich, dass eines der Hauptthemen in der Serienwelt in den ersten Wochen dieses Jahres eher eine spezielle Drehtechnik ist und weniger eine neue Staffel der großen Serien wie „Stranger Things“ oder „House of the Dragon“. Es geht um die One-Shot-Technik, über die ich kürzlich hier im Blog schon ausführlich berichtet habe. Sie findet aktuell in mitunter bemerkenswerten Serien-Produktionen aller großen Streamingdienste Verwendung, von „The Studio“ bei Apple TV+ über „Daredevil: Born Again“ bei Disney+ bis zu „Adolescence“ bei Netflix. Während die Technik, bei der alles in einem einzigen Take ohne jeglichen Schnitt aufgenommen wird, bei der Marvel-Produktion auf einen Teil einer Folge beschränkt ist und in „The Studio“ immerhin für eine ganze Folge eingesetzt wird, findet sie bei „Adolescence“ in allen Folgen der Serie Verwendung. Eine Herausforderung in der Produktion, dazu in der Form bislang ziemlich einzigartig und mit interessanten Einflüssen darauf, wie wir als Zuschauer:innen diese Serie wahrnehmen.

Grundsätzlich wird diese Technik verwendet, um eine große Nähe zwischen Handlung und Zuschauer:innen zu erzeugen. Man wird sozusagen in das Geschehen hineingezogen, ist Teil der Ereignisse, verfolgt die handelnden Person aus eine beobachtenden Perspektive. Ein interessanter Effekt, der auf hervorragende Weise in „Adolescence“ zum Tragen kommt – vor allem in der ersten Folge, die perfekt mit dieser Technik spielt. Im Prinzip geht es um die Ermittlungen zu einem Mord an der Schülerin Katie Leonard. Im Verdacht steht ihr 13-jähriger Mitschüler Jamie Miller, der zu Beginn der ersten Folge morgens im Haus seiner Eltern von der Polizei festgenommen wird. Das erleben wir zunächst als passive Begleitung der beiden ermittelnden Polizist:innen – alles fängt ganz ruhig an, doch das ändert sich schnell, als die Polizei-Einheit bei den Millers vorfährt und mit Gewalt ins Haus eindringt. Die ersten Minuten sind dann extrem dramatisch – wir stürmen das Haus mit, stehen quasi bei der Festnahme direkt dabei, erleben alles hautnah mit. Das ist von Regisseur Philip Barantini und dem Kamera-Team um Matthew Lewis richtig gut gemacht – eine dramatische, beklemmende, extrem unangenehme Situation. So geht es weiter: Die Kamera bleibt dicht an den Figuren, folgt ihnen durch Verhöre, häusliche Konflikte und emotionale Zusammenbrüche. „Diese filmische Herangehensweise lässt uns Zuschauer:innen das Geschehen in Echtzeit miterleben, als wären wir selbst Teil der Ermittlungen“, wie Florian Schmidt es für den NDR beschreibt.

Netflix‘ „Adolescence“: Alle 4 Folgen jeweils als One-Shot gedreht

Hier muss ich nochmal ein paar Worte zu dieser speziellen Drehtechnik verlieren. Für jede Folge hatte das Produktionsteam drei Wochen Zeit zur Verfügung. Die Schauspieler:innen lernten in der Zeit zunächst die Dialoge schrittweise auswendig, dann wurden die Kamerabewegungen genau einstudiert. In der jeweils finalen Drehwoche entstanden dann rund zehn Takes pro Folge, aus denen dann die beste Fassung als Final Cut ausgewählt worden ist. Die drei Drehwochen wurden auch genutzt, um die Drehbücher teilweise anzupassen, da die ursprünglichen Dialoge mitunter nicht mit der One-Shot-Technik zusammenpassten. Wie Alfred Hitchcock in der Nachbetrachtung zu seinem wegweisenden Film „Rope“ (bei uns „Cocktail für eine Leiche“) in One-Shot-Technik bemerkte (siehe meinen separaten Beitrag), machte sich auch hier die fehlende Möglichkeit von Schnitten als eine Technik für Dramaturgie bemerkbar. Wer die Folgen sieht, wird sich mitunter wundern, wie das überhaupt in einem Take produziert werden konnte – dafür war ein ganzes Team von Operateuren notwendig.

Die Kamera wurde an Kamerakränen und Drohnen befestigt und zwischen mehreren Kameraoperateuren herumgereicht, die zum Teil von der Requisite ausgestattet werden mussten, da sie auf den Aufnahmen zu sehen sind. Mehr zu den Produktionshintergründen gibt es in diesem ausführlichen Beitrag von RadioTimes und in diesem Text von The Hollywood Reporter.

„Adolescence“ als Statement zu Misogynie und der Verbreitung eines toxisch-männlichen Weltbilds

Zurück in die Folge: Jamie wird mit aufs Revier genommen, alles erfolgt weiterhin in Echtzeit, wobei wir nicht durchgehend bei Jamie bleiben, sondern mal mitgenommen werden in die Büros der Ermittler, dann zum Eintreffen des Pflichtverteidigers, dann zum Verhörraum. Sich kreuzende Wege der Figuren werden zum Anlass genommen, die Perspektive zu wechseln und an einen anderen Handlungsort mitgenommen zu werden. Diese Szenen leben neben der ungewöhnlichen Drehtechnik auch von den starken schauspielerischen Leistungen von Owen Cooper, der mit der Darstellung von Jamie sein Debüt gibt, und von Stephen Graham (gleichzeitig Co-Autor der Serie), der Jamies Vater spielt. Owen Cooper spielt die verschiedenen, teils extremen Gefühlslagen von Jamie wirklich großartig, bis hin zum Höhepunkt der Folge, in der Jamie und sein Vater ein Video einer Überwachungskamera vorgespielt bekommen, in dem die Tat vollständig zu sehen ist. Hatte man vorher noch mit dem Charakter Jamie sympathisiert und irgendwie gehofft, dass bei den Ermittlungen ein Missverständnis vorliegt, so bricht jetzt nicht nur für Jamies Vater eine Welt zusammen, sondern auch wir Zuschauer:innen werden angesichts der Tat geschockt zurückgelassen.

In der 2. Folge geht’s dann gar nicht mit Jamie weiter, sondern ein paar Tage nach der Tat mit den Ermittlungen an der Schule. Hier entfalten Stephen Graham und Co-Autor Jack Thorne die komplette Dimension dieses Falls – mit allen Hintergründen und Abgründen, die sich in der Welt der Schüler:innen offensichtlich auftut. Im Gegensatz zur ersten Folge kann diese Episode den One-Shot-Effekt viel weniger nutzen – klar bringt sie hier und da nochmal eine besondere Nähe, doch angewiesen auf den One-Shot-Effekt wäre die Handlung dieser Folge nicht gewesen. Das gilt auch für die 3. Folge, die sich wieder nur um Jamie dreht. Dessen Charakter wird in einem Gespräch mit einer Gutachterin komplett entblößt, und wer nach der ersten Folge noch eine gewisse Sympathie für Jamie empfunden hatte, wird diese in der Folge recht schnell verlieren. In Folge 4 sind wir dann einige Monate später wieder bei den Millers zu Hause, wo Vater Eddie seinen 50. Geburtstag begeht. Die Millers sind bemüht, das Gefühl einer heilen Welt entstehen zu lassen, doch das Leben von Vater, Mutter und Tochter sind immer noch geprägt von der mutmaßlichen Tat Jamies. Jetzt lernen wir von Eddie ganz andere Seiten kennen – der Vater, in Folge 1 noch am Boden zerstört und komplett aufgelöst, gibt sich jetzt aggressiv, jähzornig, kämpferisch, ungezügelt. Gewisse Parallelen zu Jamies Verhalten in Folge 3 lassen sich erkennen, und diese Folge profitiert auch wieder mehr von der One-Shot-Technik – vor allem dann, wenn die Familie im Van zurück nach Hause fährt und sie ein beklemmendes Telefonat mit Jamie führen, der ihnen mitteilt, sich umentschieden zu haben und jetzt doch ein Geständnis ablegen zu wollen. Das sind wirklich extrem bedrückende Momente, die wir da in Echtzeit miterleben. Eddie leiden zu sehen, bricht einem das Herz. Für mich passt das Ende der Staffel, obwohl ich mir auch gut eine zusätzliche Folge zum weiteren Schicksal von Jamie hätte vorstellen können.

Netflix-Serie „Adolescence“ stößt einen gesellschaftlichen Diskurs an

„Adolescence“ ist in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. Das gilt natürlich wegen der besonderen Produktionsart, aber auch wegen des Inhalts. Jack Thorne und Stephen Graham positionieren ihre Serie als Statement zu Misogynie und der Verbreitung eines toxisch-männlichen Weltbilds auch unter Jugendlichen. Auslöser dafür, dass sich Stephen Graham mit dem Thema befasste, war der Tod zweiter Schülerinnen in Liverpool und London, bei denen Jungen im Teenager-Alter als Täter ermittelt wurden. Beide Taten ereigneten sich im Umfeld der Incel-Kultur – die in „Adolescence“ betrachtet wird. Incel steht dabei für „involuntary celibate“ – also „unfreiwillig zölibatär“ – und bezieht sich auf Männer, die sich von Frauen sexuell abgelehnt fühlen. Es entwickelt sich ein tief verwurzelter Frauenhass, über den sie sich in sozialen Netzwerken austauschen. Drehbuchautor Jack Thorne wird vom NDR dazu zitiert, wie leicht junge Männer in diese Strömungen hineingezogen werden: „Wenn ich als Teenager hören würde, dass sich 80 Prozent der Frauen für 20 Prozent der Männer entscheiden – und ich also manipulieren muss, um Anerkennung zu finden – dann hätte mich das überzeugt.“

Graham und Thorne wollen mit der Serie das Versagen des britischen Schulsystems bei misogynen Entwicklungen aufzeigen, männliche Wut untersuchen und einen Diskurs über den korrekten Umgang mit sozialen Medien eröffnen. Das gelingt ihnen durch die Darstellung und die Umsetzung auf drastische Weise extrem gut, ohne dass sie Gefahr laufen, in Klischees abzurutschen, Stereotype abzubilden, zu werten oder zu übertreiben. Die niederschmetternde Realität dieses Falls wird weder überdramatisiert noch überdreht. Emotionen der Opferseite werden zum Beispiel komplett ausgeblendet – diese Perspektive wird gar nicht beleuchtet, sondern der Fokus liegt komplett auf der (männlichen) Täterseite. Durch die One-Shot-Technik wird’s fast schon dokumentarisch, mit einem neutralen Blick auf die Ergebnisse rund um die Millers. Damit gelingt der Serie etwas Außergewöhnliches – sie hat in der (britischen) Gesellschaft einen breiten Diskurs über diese Themen ausgelöst, dazu über den Einfluss und die mögliche Reglementierung von sozialen Medien. Sie macht sprachlos und in gewisser Weise auch hilflos – was jener Moment besonders dokumentiert, wenn Ermittler Detective Inspector Luke Bascombe mit seinem Sohn spricht und dieser ihn darüber aufklärt, welche Bedeutungen welche Symbole, Wörter und Statements in den sozialen Medien haben – für Bascombe eine vollkommen unbekannte Welt, die auch so manche Eltern ratlos vor dem Bildschirm zurücklassen dürfte. An diesen Stellen klärt die Serie auf: Sie liefert zwar keine Lösungen, aber einen ziemlich deutlichen Denkanstoß – besser geht’s nicht.

Großer Erfolg für Netflix: Gibt es von „Adolescence“ eine 2. Staffel?

Darüber hinaus wurde „Adolescence“ für Netflix bis heute zu einem großen Erfolg: Sie gehört zu den fünf am häufigsten abgerufenen Serien, in Großbritannien ist sie die meistgesehene Streamingserie überhaupt. Und: Die vierteilige Serie führte als erste Streamingsserie die britischen Fernsehcharts an und schlug dabei auch linear ausgestrahlte Programme. Und es ist gut möglich, dass es (auch deswegen) mit „Adolescence“ weiter geht, obwohl sie als Miniserie angelegt ist. Aktuell laufen die Verhandlungen über eine 2. Staffel.

Bilder: Netflix

Kommentiere

Trackbacks